Geschichten aus Berlin-Neukölln und dem Rest der Welt

Kapitel 1 / Willi erzählt

Leben und Sterben im Steckrübenwinter

Am Samstag den 11. März 1916, setzten in Berlin-Neukölln bei Hedwig Klara Agnes Krause die Wehen ein und kündigten damit mein Kommen an. Zu dieser Zeit wohnte sie in der Steinmetzstraße bei einer vierköpfigen Familie zur Untermiete, die ihr einen Schlafraum zur Verfügung stellte. Mutter Hedwig brachte mich im Alter von 22 Jahren mit Hilfe einer Nachbarsfrau in ihrer Stube zur Welt und benannte mich auf Willi Georg Krause.

Zeitgleich mit meiner Geburt verkündete die Reichsregierung um Kaiser Wilhelm II nur 10 km entfernt, im Tiergarten, das „Kuchenbackverbot“. Wegen Mehlmangel wurde allen Konditoren das Handwerk gelegt und Mehl durfte fortan nur noch zu Brot verbacken werden. Neun Tage nach meiner Geburt, ab dem 20. März 1916, wurden in Berlin auch die Kartoffeln streng rationiert. Die Kartoffelkarten kamen und mein leiblicher Vater Georg van Gerechter, ein Holländer und Schlafgänger, setzte sich nach Brasilien ab. Diese Maßnahme sollte die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln sicherstellen.

Meine Mutter stammte aus einer Arbeiterfamilie, sie war Köchin und Näherin. Trotz ihres Einsatzes und ihrer Bemühungen verschlechterte sich unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln im Laufe des Jahres immer weiter. Viele Lebensmittel waren nicht verfügbar oder wurden auf dem Schwarzmarkt zu überhöhten Preisen angeboten. Dies betraf nicht nur uns, sondern auch viele andere Arbeiterfamilien in Neukölln. Wir mussten den kalten Winter der Kriegsjahre 1916/1917, der als „Steckrübenwinter 1916/17“ bekannt wurde, überstehen. In dieser Zeit waren Steckrüben eine der wenigen verfügbaren Nahrungsmittelquellen. Unsere Mahlzeiten bestanden hauptsächlich aus Kohlrübensuppe, Rübenkoteletts und Kohlrübenkuchen. Diese bescheidenen Gerichte reichten gerade so aus, um unseren Hunger zu stillen und zu überleben.

Ein paar Jahre nach meiner Geburt, aber noch vor meiner Schulzeit, also vor 1922, lernte Mutter Hedwig meinen späteren zweiten Vater (Stiefvater) Max Hermann Wilhelm Skibb beim sonntäglichen Spaziergang im Körnerpark kennen. Max Skibb wurde 1891 in Spandau in der Falkenhagener Straße 49 geboren und war drei Jahre älter als meine Mutter. Er arbeitete als ausgebildeter Elektriker und Schlosser bei Siemens und Halske in einem der Wernerwerke.

Brotsuppe, „63iger“-fahren und kotzen wie ein Reiher

Die Eltern meiner Mutter stammten aus Ackerbürgerfamilien und kamen von Soldin, damals noch im Regierungsbezirk Frankfurt des Deutschen Reiches gelegen, nach Berlin. Deshalb wurden sie immer mit „August und Auguste aus Berlinchen bei Soldin“ betitelt.

Mutter Hedwig und ich besuchten oft meine Großeltern, wo Großmutter Agnes Krause immer etwas zu essen für uns bereithielt. Sie beherrschte die Kunst, aus wenigen und einfachen Zutaten köstliche Speisen zuzubereiten. Sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter waren darin perfekt. Besonders gut erinnere ich mich an die wunderbaren Brotsuppen, die Großmutter Agnes kochen konnte. Obwohl sie im Volksmund als „arme-Leute-Essen“ abgetan wurden, waren sie für mich eine kulinarische Freude. Der Duft von frischem Brot, das in Brühe getaucht wurde, erfüllte die Küche, und der Geschmack war einfach köstlich. Leider litt meine Großmutter unter gesundheitlichen Problemen. Sie hatte mit Gicht und offenen Beinen zu kämpfen, was sie in ihrem Alltag stark beeinträchtigte. Leider starb sie viel zu früh und sehr lange vor meinem Großvater.

Mein Großvater August Krause war ein großer, kräftiger Mann, der auch noch im hohen Alter eine starke Präsenz hatte. Er arbeitete bei der bekannten Baumschule Späth im Baumschulenweg in Treptow als Gärtner. Sein reicher Erfahrungsschatz im Umgang mit Trieben und Jungpflanzen machte ihn zu einem geschickten und erfahrenen Gärtner. Diese Erfahrungen hatte er sich während seiner früheren Tätigkeit als Stadtbauer angeeignet, wo er ebenfalls mit Pflanzen und Grünflächen gearbeitet hatte.

Ab dem Jahr 1925 wurde er in eine Filiale von Späth am Potsdamer Platz versetzt und fuhr fortan mit der damals sehr bekannten „63iger“-Straßenbahn zur Arbeit. Während der Schulferien fragte er mich ab und an: „Willi, kommste mit 63iger fahrn?“. „Na klar!“ antwortete ich und folgte Großvater August zur Haltestelle in der Hermannstraße. Die „63iger“ war eine elektrische Straßenbahn, die ihre Route in Buckow begann und über Rudow nach Neukölln fuhr. Dann durchquerte sie Kreuzberg und Mitte, wo wir ausstiegen. Die Straßenbahn fuhr ohne uns weiter bis irgendwo in Weißensee. Während Großvater seine Arbeit in der Baumschule verrichtete, erkundete ich die weitläufige, parkähnliche Anlage, bis wir am Abend gemeinsam nach Neukölln in die Hermannstraße zurückkehrten.

Großvater August war ein feiner Kerl, und ich verbrachte gerne Zeit mit ihm. Er trank nicht, er rauchte nicht, dafür hat er für sein Leben gern gepriemt. Nur die von „Hannewackers“ aus der Blechdose kamen für ihn in Frage. Als ich im Jahr 1928 12 Jahre alt wurde, wollte ich mich ausprobieren und steckte mir mutig einen Tabakpriem in den Mund. Großvater fragte noch: „Willi, biste Dir sicher?“. Es dauerte nicht lange bis ich den Priem wieder ausspuckte und kotzen mußte wie ein Reiher. In diesem Moment dankte ich dem lieben Herrgott dafür, dass ich nicht gerade in der „63iger“-Straßenbahn saß.

In seiner Freizeit war Großvater August Jäger:

„Hört ihr nicht den Jäger blasen

In dem Wald auf grünem Rasen

Den Jäger mit dem grünen Hut

Der die Mädchen lieben tut. …“

Bei sich zu Hause über seinem Bett hing lange Zeit ein Jagdgewehr, das aber eines Tages von Karl Pfuhl zu Bargeld gemacht wurde. Auch die vielen Geweihe, die bei ihm in der Stube hingen, wurden größtenteils von Karl verschoben. Auf den schrägen Vogel Karl Pfuhl komme ich später noch mal zu sprechen.

Mit 84 Jahren wurde mein Großvater August ins Krankenhaus Neukölln in der Rudower Straße eingeliefert. So oft es mir möglich war, besuchte ich ihn dort und brachte ihm eine Blechdose „Hannewackers“ mit, den er so liebte. Ich werde nie den Moment vergessen, als er bei einem meiner letzten Besuche zu mir sagte: „Willi, jetzt is aus, der Priem schmeckt nicht mehr!“. Er hörte auf zu priemen und bald darauf verstarb er. Bei seinem Tod hatte er noch alle seine Zähne.

Umzug in die Hasenheide, Karstadt-Bau und ein rauchender Bär

Unmittelbar nachdem Max Hermann Wilhelm Skibb Mutter Hedwig im Jahr 1923 heiratete, machte er sich auf die Suche nach einer Wohnung für uns drei. Schon bald wurde er fündig und wir zogen zum Hermannplatz in den vierten Stock eines Wohn- und Geschäftsgebäudes, die Hasenheide 119 in Neukölln an der Grenze zu Kreuzberg. Aus der ruhigen Steinmetzstraße kommend zum Hermannplatz um zu ziehen war für mich wie „63iger“ fahren – einfach aufregend!

Unsere Wohnung mit Balkon im vierten Stock gewährte fantastische Ausblicke zum Hermannplatz und darüber hinaus. Nur einen Steinwurf Richtung Westen von uns entfernt, ebenfalls in der Hasenheide gelegen, befanden sich zwei beliebte Orte, die „Neue Welt“ und der Volkspark Hasenheide. Besonders in der Neuen Welt war immer was los, dort trafen sich die Vergnügungssüchtigen aus allen Bevölkerungsschichten. Zu Ostern begann die Saison im Freien mit dem „Bockbierfest“, bei dem meist Militärkapellen spielten und im großen Saal fanden Theateraufführungen statt. Es war ein Ort des Frohsinns und der ausgelassenen Stimmung, an dem die Menschen für einige Stunden den Alltag vergessen konnten.

Als wir im Jahr 1923 in die Hasenheide 119 zogen, befand sich direkt gegenüber unserer Wohnung eine Reihe von Häusern, die an den Hermannplatz grenzte. Diese Häuserzeile wurde ab 1927 für den Bau des Karstadt-Warenhauses abgerissen. Ich war gerade 11 Jahre alt geworden, als der Karstadt-Warenhaus-Bau am Hermannplatz begann. Da meine Mutter Hedwig mir verboten hatte, alleine auf den Balkon zu gehen, beobachtete ich gespannt vom Fenster unserer Wohnung aus, wie sich direkt vor unserer Haustür trotz zweier Brände auf der Baustelle, Unruhen und Streiks unter den Arbeitern langsam aber stetig ein prachtvoller Bau entwickelte.

Das Dachgartenrestaurant von Karstadt entwickelte sich schon bald nach der Eröffnung zu einem Publikumsmagnet. Von meinem Fenster aus konnte ich sehen, wie Gäste an der Brüstung lehnten und die Aussicht genossen. Manchmal winkten sie mir zu und ich fühlte mich verbunden mit dieser belebten Welt hoch über den Straßen der Stadt. Wenn die Dunkelheit hereinbrach, wurden die beiden Türme des Karstadt-Gebäudes in leuchtendem Blau beleuchtet, um den Flugverkehr zu sichern. Später, irgendwann im Jahr 1932, wurde auf dem Dach unseres Hauses eine besondere Lichtreklame montiert. Es war eine riesige Werbung für JUNO-Zigaretten in Form eines rauchenden Bären. Die Reklame verkündete stolz: „Was sagt der Bär? Berlin raucht JUNO“. Jedes Mal, wenn die Elektrik aktiviert wurde, konnte ich das charakteristische Klicken hören und der rauchende Bär wurde hell erleuchtet.

Kapitel 2 / Willi erzählt

Der alte Lehrer Appel, Dresche und ein Besuch bei Musik-Bading

Während meiner Grundschulzeit ab 1922 besuchte ich die „17. Gemeindeschule“ an der Ecke Weserstraße 12 und Reuterstraße in Neukölln. Wir Knaben wurden mit den Mädchen zusammen unterrichtet, jedoch getrennt nach den Konfessionen evangelisch und katholisch.

Mein Interesse an der Schule war eher gering. Doch es gab einen Lehrer, der sich in besonderer Weise in meine Erinnerung eingeprägt hat: der alte Pauker Appel. Er unterrichtete sämtliche Fächer außer Musik, und doch wollte er uns immer das Mundharmonikaspielen beibringen, was er selber sehr gut konnte. Oftmals setzte er den Maulzwickel an und spielte uns sein Lieblingslied vor, bei dem wir mitsingen mußten:

„Ich hatt’ einen Kameraden,

Einen bessern findst du nit.

Die Trommel schlug zum Streite,

Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen,

Gilt’s mir oder gilt es dir?

Ihn hat es weggerissen,

Er liegt mir vor den Füßen,

Als wär’s ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen,

Derweil ich eben lad.

Kann dir die Hand nicht geben,

Bleib du im ew’gen Leben

Mein guter Kamerad!“

So wenig ich den alten Lehrer Appel mochte, so sehr faszinierte mich das Mundharmonikaspielen. Vermutlich, weil ich so sehr davon schwärmte, nahm mich an einem Samstagvormittag im Jahre 1925 Großvater August an die Hand, und überraschte mich mit einem Besuch bei dem Musikalienhändler Bading in der Bergstraße 43 in Neukölln.

(Hier geht es zum Musikhaus Bading / Lutz Röhrig / zeit-für berlin.de)

Das Geschäft bot eine Fülle an Instrumenten und Zubehör für das Musikhören und Musikmachen. Die Regale waren gefüllt mit Notenblättern unterschiedlichster Stilrichtungen, von klassischer Musik bis hin zu modernen Melodien. Blockflöten, Trompeten, Violinen, Klaviere, Grammophonschränke und Schellackplatten füllten den Raum. Und dann waren da natürlich die Maulzwickel – ähhh – Mundharmonikas in unterschiedlichen Größen und Tonlagen.

Nachdem wir die Schaufensterauslage ausführlich betrachtet hatten und ich mir im Geiste schon das Maulzwickelspielen ausmalte, betraten wir das Ladengeschäft. Großvater August steuerte zielstrebig den Verkaufstresen an, während ich an den im Verkaufsraum aufgereihten Köpfen verweilte. Erst später erfuhr ich, daß es sich dabei um die Büsten der berühmten Komponisten Beethoven, Bach und Mozart handelte.

Hinter dem Verkaufstresen standen die Angestellte Hildegard Schiebeck, eine bei Bading ausgebildete Musikalienhändlerin, und ihr Ehemann Erich Bading. Noch frisch vermählt, erst seit 1924 waren sie ein Paar. Erich Bading hatte am 1. April 1919 im Ladengeschäft seiner Eltern die Musikalienhandlung „Musik Bading“ eröffnet, nachdem er verwundet aus dem 1. Weltkrieg zurückkehrte. Sein Vater, der Schankwirt Hermann Albert Bading, neben der Bergstraße 43 Eigentümer mehrerer Mietshäuser, freute sich so sehr über das lebendige Heimkehren seines Sohnes aus dem Krieg, daß er ihm großzügig das Erdgeschoß wohlwollend zur Verfügung stellte.

Geduldig beantworteten Hildegard und Erich unsere Fragen, und halfen uns bei der Auswahl des richtigen Instruments. Meine Augen waren jedoch schon auf eine bestimmte Mundharmonika gerichtet, die ich bereits vor dem Schaufenster bewundert hatte – eine Hohner-Mundharmonika. Schließlich kaufte mein Großvater August sie als Geschenk für mich. Sie war perfekt. Klein, handlich und an einem Ende befand sich eine Metallöse, an der ich sie befestigen konnte. Das Etui, in dem sie aufbewahrt wurde, war mit Samt ausgekleidet und hatte einen Klappdeckel.

Ich habe zwar nie das Mundharmonikaspielen erlernt, trug aber viele Jahre etwas bei mir, das mich an meinen geliebten Großvater erinnerte.

Kommen wir zurück zum alten Pauker Appel. Der war unter uns Schülern aufgrund seiner Strenge gefürchtet, besonders weil er uns gerne mit dem Rohrstock verdrosch. Wenn ich dran war hieß es: „Willi, nach vorne kommen!“. Ich mußte mein Jacket hochheben und dann gab er mir mehrere Hiebe auf den Po. Mein Stiefvater Max war in dieser Hinsicht auch nicht viel besser, denn wenn ich wieder mal mit grün-blauem Hintern nach Hause kam waren seine Worte: „Ach Du warst frech zum Lehrer?“. Während er die Worte sprach, holte er seine siebensträhnige Peitsche aus dem Schrank und schlug sie mir auf Rücken und Gesäß. Max war überhaupt sehr jähzornig. Bei der kleinsten Aufregung konnte er durchdrehen. Wenn ich mit den Schularbeiten begann, legte er die Peitsche auf den Tisch, und wenn ich Fehler machte gab es Schläge. Meist begann ich schon zu weinen, wenn ich nur die Peitsche sah. Mein Stiefvater verstand es auch Maulschellen zu verteilen. Wenn er mit der Peitsche müde war, haute er mir mit der flachen Hand ins Gesicht. Zweimal hat Stiefvater Max mich so sehr verprügelt, daß es in der Schule aufgefallen ist. Das erste Mal wurde einer aus der Lehrerschaft von meinem Klassenkameraden und Wohnungsnachbarn Hans Säckers aufmerksam gemacht, mit dem ich auch sonst gut befreundet war: „Herr Lehrer, haben Sie gesehen, der Willi kann wieder gar nicht sitzen…“. Das zweite Mal hat es ein anderer bemerkt und ich mußte ihm meinen Rücken zeigen: „Das ist ja grauenhaft!“, meinte er und informierte den Direktor, woraufhin mein Stiefvater in die Schule bestellt wurde.

Mutter Hedwig hat das nicht gefallen. Jedoch wenn sie ihn daran zu hindern versuchte daß ich geschlagen wurde, dann wendete sich Max von mir ab und schlug auch auf sie ein. Die Eltern von Hans Säckers, die sehr fromme und fleißige Kirchgänger waren, sind oft aus dem dritten Stock hochgekommen und haben an die Tür geklopft und gerufen: „Sofort aufhören, aufhören, hören Sie doch auf!“. Genutzt hat es natürlich nichts. Einige Male, wenn Mutter es nicht aushalten konnte und aus dem Fenster springen wollte, hielt Stiefvater Max sie davon ab, brach in Weinkrämpfen aus und wurde am Ende von Mutter getröstet. Max konnte noch so sehr in Rage sein, aber wenn er dabei war mich zu verprügeln und mein Großvater kam dazu, dann ließ er sofort ab und zog sich zurück. Großvater brüllte ihm mit hoch erhobenem Krückstock hinterher: „Wenn Du noch mal den Willi haust, verprüg´le ich Dich!“

Mein Vater war kein Trinker und kein Kneipengänger, wir hatten immer gut zu essen und zu trinken.

Jeden Morgen bereitete meine Mutter eine warme Suppe für meinen Stiefvater Max zu, bevor er zur Arbeit aufbrach. Wenn er fertig war, schwang er sich auf sein Fahrrad und fuhr los. Zu dieser Zeit gab es noch keine U-Bahn, daher war er täglich auf seine eigene Muskelkraft angewiesen. Sommer und Winter, bei jedem Wetter, radelte er die etwa 20 Kilometer lange Strecke von der Hasenheide nach Spandau zum Siemens Wernerwerk. Um fünf Uhr fuhr er los, zwischen 17:30 und 18 Uhr kam er wieder. Um fünf Uhr begann seine Fahrt, und zwischen 17:30 und 18 Uhr kehrte er wieder nach Hause zurück. Meine Mutter sorgte nicht nur für die Suppe, sondern bereitete ihm auch Pausenbrote vor. Manchmal schaffte er es nicht, alle Brote während des Arbeitstages zu essen, und wenn er abends in die Wohnstube trat, rief er: „Willi, ich hab‘ wieder Hasenbrot da!“.

Stiefvater Max war ein leidenschaftlicher Raucher und ein guter Handwerker. Seine Zigaretten drehte er sich mit einer Drehmaschine, machte viel im Haus und besohlte auch unsere Schuhe selber.

Taschengeld aufbessern, schräge Vögel und ein Hund namens „Seemann“

Während meiner Schulzeit begann ich bereits damit, mir nebenbei etwas Geld zu verdienen. Ich fuhr mit meinem Fahrrad für die Firma „Radio Conrad“ aus, die ihren Laden im Jahr 1923 in der Pflügerstraße 18 eröffnete. Anfangs verkauften sie Bauteile für Detektorenempfänger, betriebsbereite Detektorenempfänger und führten Reparaturen durch. Mein Wochenlohn betrug 14 Reichsmark. Neben den kleinen Holzbuden, in denen Beerdigungskränze, Fischbrötchen, Blumen und Zeitungen verkauft wurden, war „Conrad“ eine richtig große Firma.

Des Öfteren, wenn es später wurde bei Conrads, oder aber es mal wieder nach Ärger roch und Stiefvater Max mich garantiert verprügelt hätte, übernachtete ich in der Wohnung meiner Großeltern in einer Kammer im Flur. Als ich meine Arbeit bei „Radio Conrad“ begonnen hatte, übergaben sie mir einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Es war ein besonderes Zeichen des Vertrauens, das mir entgegengebracht wurde. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt bei den beiden und wäre dauerhaft bei ihnen geblieben, wenn ich nicht den Wunsch verspürt hätte, zu meiner Mutter zurückzukehren. Sie war immer gut zu mir und ich liebte sie sehr. Meine Großeltern Agnes und August wohnten in der Mainzer Straße in Neukölln. Eine große Erdgeschoßwohnung, die von der Straße aus gesehen linke Hand mit zwei Zimmern an den Bürgersteig angrenzte, und über einen langen Flur mit Zugang zum Treppenhaus, einer Durchgangsküche und zwei weiteren Durchgangszimmern bis ans hintere Ende des Wohngebäudes an die Friedhofsmauer der St.-Jacobi-Gemeinde heranreichte. Die Mainzer Straße beginnt an der Berliner Straße und endet bergaufwärts an der Jägerstraße.

Nun komme ich auf Erna und Karl Pfuhl zu sprechen, die Untermieter meiner Großeltern waren und zusammen mit einem kleinen Mischlingshund namens „Seemann“ die zwei Zimmer bewohnten, von denen das letzte in der Reihe an der Friedhofsmauer endete. Die Friedhofsmauer am Grundstück Mainzer Straße wäre mir nie in den Sinn gekommen, wenn ich nicht eines Abends am Ende meiner Auslieferungsfahrt für „Radio Conrad“ – seit Tagen hatte es geregnet – pitschnaß und durchgefroren in der Küche auf Erna Pfuhl getroffen wäre, die im Dunkeln bei Kerzenschein sitzend irgendwas von: „Da geh ich nicht rein … Regen … Leichenwasser schlägt wieder durch“ geflüstert hätte.

Ich war neugierig und wollte mehr über die merkwürdige Situation mit dem Wasser von der Friedhofsmauer erfahren, das in das Zimmer von Erna und Karl Pfuhl eindrang. Es stellte sich heraus, dass bei langanhaltendem Regen das Wasser im sandigen Boden des Friedhofs ansammelte und über die Grundmauern des Wohngebäudes bis in ihr Zimmer durchsickerte. Karl Pfuhl kümmerte das wenig bis gar nicht. Vielleicht weil er im 1. Weltkrieg in einem U-Boot zur See fuhr und feuchte Wände gewohnt war. Kann aber auch sein, weil er ein Trinker war, der nur selten nüchtern nach Hause kam und von alldem nichts mitbekam. Regelmäßig zum Monatsanfang mußte Erna Pfuhl ihn in den Kneipen der Umgebung suchen gehen, wo er dazu neigte, sein Geld restlos zu versaufen. Trotz seiner Schwächen war Karl Pfuhl ein begabter Autoschlosser. Er arbeitete oft an der Reparatur von Autos für Taxiunternehmen, wobei sein Lohn meist darin bestand, gemeinsam mit den Auftraggebern zu trinken.

Erna und Karl Pfuhl hatten zwei Kinder. Armgard, sie benannte er nach einem U-Boot auf dem er gedient hatte und Siegfried, der früh an Lungenkrebs gestorben ist. Was aus Armgard geworden ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das ist ja auch schon tausend Jahre her.

Karls Hobbys waren Vögel, die er in einer großen Voliere auf dem Hof hielt und ein Hund namens „Seemann“, ein Mitbringsel aus dem 1. Weltkrieg. Seemann, der Mischlingshund, war ein besonderer Begleiter für Karl. Er hatte ihn während des Ersten Weltkriegs gerettet, nachdem er und seine Kameraden ein Schiff torpediert hatten. Seemann war ein grau-brauner Hund, der allerlei Kunststückchen beherrschte. Er konnte Flaschenöffner finden und apportieren, Pfötchen geben oder sich auf die Hinterbeine stellen und um die eigene Achse drehen, wenn man ihm zuprostend das Glas erhob.

Einmal bekam Karl schweren Ärger, als er betrunken die Tür zur Gaststätte „Bank Börse“ in der Weserstraße in Neukölln aufriß und anstelle eines „Heil Hitler“ – Rufes laut in den Raum brüllte: „Heil Dir im Siegerkranz, Pellkartoffeln mit Heringsschwanz!“. Leider weiß ich nicht, ob er damit eine Bestellung abgeben oder das System in Frage stellen wollte. Der Wirt jedoch nahm ihm den Spruch übel und verpfiff ihn. Er kam vor Gericht, wurde aber aufgrund seiner Medaillen, die er während seiner U-Boot-Zeit erhielt, bald wieder freigesprochen. Obwohl er Großvater August mehrfach beklaute, unter anderem das Jagdgewehr und die Geweihe um den Erlös zu versaufen, hatte Karl bei August ein Stein im Brett und wurde nicht aus der Wohnung geschmissen. Wahrscheinlich auch aus Mitleid zu seiner Frau Erna Pfuhl. Karl ist irgendwann an Krebs gestorben, Erna hat ihn noch lange überlebt und starb an Altersschwäche.

Kurt Pfuhl, der Bruder von Karl, führte ein eigenartiges Hobby. Er las morgens regelmäßig die Traueranzeigen in der Zeitung und nahm sich nachmittags die Zeit, zu den Beerdigungen auf den umliegenden Friedhöfen zu gehen. Dort schloss er sich den Trauergästen an, sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und nahm oft auch am anschließenden Leichenschmaus teil. Jeden Sonntag begab sich Kurt in die Kirche, gekleidet in einen schwarzen Anzug. Wenn meine Mutter und ich ihm begegneten, teilte er uns mit: „Ich habe keine Zeit, ich muss zu einer Beerdigung.“ Weil er sich öffentlich gegen die Nazis ausgesprochen hatte, wurde er in den Jahren 1933 und 1934 im KZ Oranienburg bei Berlin in einem sogenannten „Sammellager“ für politische Gegner der NSDAP eingesperrt. Kurt Pfuhl ist mit 60 Jahren an Gicht gestorben.

Irgendwann habe ich durch Zufall erfahren, daß der Vater von Karl und Kurt Pfuhl in den 1940iger Jahren Werkzeugmeister bei einer streng geheimen, unterirdisch gelegenen Werkzeugfabrik in der Berliner Straße in Neukölln war, die für die Henschel Flugzeug-Werke in Schönefeld produzierte.

Nach der Grundschulzeit in 1928 ging ich fest zu Radio Conrad.

Der Zeitungsstand auf dem Richardplatz

Am Zeitungsstand auf dem Richardplatz in Neukölln herrschte reges Treiben, wenn die aktuellen Ausgaben der Zeitungen „Die Rote Fahne“, „Welt am Abend“ und „Vorwärts“ ausgeliefert wurden. Besonders „Die Rote Fahne“ zog eine große Anzahl von Menschen an. Ich erinnere mich daran, dass sie im Karl-Liebknecht-Haus am Alexanderplatz gedruckt wurde, in der Nähe der Schönhauser Allee. Das Karl-Liebknecht-Haus war ein symbolträchtiges Gebäude, das als Zentrum der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) diente. Meistens kam dann auch gleich die Polizei, um die Gazetten noch am Zeitungsstand zu beschlagnahmen. Mein Stiefvater Max war „Vorwärts“ (SPD) – Leser und sagte immer: „Verschwinde ja mit „Der Roten Fahne!“, obwohl seine Zeitung aus demselben Hause wie Die Rote Fahne stammte. Die Rote Fahne vertrat für damalige Verhältnisse die radikalsten Standpunkte.

Stiefel, Stiefel, Du bist noch so jung und mußt schon sterben

Als ich im März 1934 meinen 18. Geburtstag feierte, bekam ich von Frau Conrad eine besondere Überraschung: Sie bezahlte mir den Führerschein. Dadurch konnte ich zum Ausfahrer aufsteigen und wurde ihr persönlicher Chauffeur. Für Transportfahrten stand mir ein Opel „Blitz“ Pritschenwagen zur Verfügung, Baujahr 1932. Die Scheffin jedoch fuhr ich mit ihrem Opel „Super 6“. Obwohl sie selbst fahren konnte, hatte sie nach einem schweren Unfall in Potsdam ihren Führerschein abgeben müssen. Mir ging es prima dort. Frau Conrad mochte mich sehr, und auch mit Herrn Conrad kam ich gut aus, obwohl man seine Vorsicht walten lassen musste, da er schnell erregbar war. Mehrmals nahm er mich beiseite und fragte: „Willi, wie wäre es, wenn du dich zum freiwilligen Arbeitsdienst meldest und nach einem halben Jahr zurückkommst?“ Herr Conrad war ein überzeugter Nationalsozialist.

Mit 18 Jahren erhielt ich einen wöchentlichen Lohn von 20 Reichsmark. Das gefiel auch Karl Pfuhl, der mich fragte, ob ich ihn bei Conrad’s empfehlen würde. Das tat ich dann auch, er blieb jedoch nicht lange bei Conrad´s, weil er alles klaute, was ihm in die Finger geriet. Alsbald wurde er entlassen. Ich blieb dort, bis ich mich 1936 im Alter von 20 Jahren freiwillig zum Arbeitsdienst (Reichsarbeitsdienst – RAD) meldete. Nicht nur wegen Herrn Conrad, sondern weil ich auch selber Lust darauf hatte.

Aber vorher, mit 16 Jahren trat ich im Jahr 1932 der Hitlerjugend bei. Mein Stiefvater Max wusste nichts von meiner Mitgliedschaft, da er ein überzeugter Sozialist war und die Nazis ablehnte. Ich konnte meine Mitgliedschaft lange verheimlichen, wenn von ihm auch öfter mal die Frage kam: „Was hast du denn für braune Hosen an, du bist doch wohl nicht etwa bei den Nazis?“. Ich sagte dann: „Nein, nein, die gefällt mir nur so gut!“. Samstags frühmorgens brachen wir mit dem Planwagen auf und fuhren zum Beispiel nach Bohnsdorf. Dort angekommen, begannen wir mit sportlichen Aktivitäten und wurden intensiv im Kampf ausgebildet. An den Abenden zündeten wir große Lagerfeuer an, sangen Kampflieder und tranken Bier aus Stiefel: „Stiefel, Stiefel, Du bist noch so jung und mußt schon sterben…“

Unsere Fahne flattert uns voran

In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann

Wir marschieren für Hitler durch Nacht und Not

Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot

Unsere Fahne flattert uns voran

Unsere Fahne ist die neue Zeit

Uns´re Fahne führt uns in die Ewigkeit

Ja, die Fahne ist mehr als der Tod

In den Nächten schliefen wir bei Bauern in der Scheune. An die genaue Rangfolge in der Hitlerjugend kann ich heute nur noch vage erinnern, aber ich glaube, sie sah in etwa so aus: Hitlerjunge, Kameradschaftsführer, Scharführer und Gefolgschaftsführer, der für die gesamte Jugend verantwortlich war. Unser Gefolgschaftsführer für Berlin zu dieser Zeit war Baldur von Schirach, der damals 25 Jahre alt war.

Mit ungefähr 17 Jahren wuchs ich in eine Clique rein, die sich aus Mitgliedern der Hitlerjugend zusammensetzte. Wir waren entschlossen, unabhängig von der NSDAP zu bleiben und lehnten es ab, der Partei beizutreten. Deshalb galten wir als Rebellen und nannten uns die „Schar 33“ – „Ja wir sind die 33iger von Berlin…“. Wenn wir uns in den Kneipen herumtrieben, sahen wir viele ehemalige Kommunisten, die zu den Nazis übergelaufen sind, wie z.B. Richard Hamann, der vorher ein hoher Kommunistenführer im Spartakusbund war. Es war für uns eine merkwürdige Begegnung, diese ehemaligen Genossen nun auf der anderen Seite zu sehen. Wir waren stolz darauf, unabhängig zu sein.

An Feiertagen nahmen wir regelmäßig an großen Aufmärschen teil und trugen dabei unsere schicken Uniformen: Schirmmützen, braune Hemden, braune Krawatten, Koppel mit Schulterriemen und braune Stiefel. Wenn Aufmärsche an normalen Arbeitstagen stattfanden, waren das immer bezahlte Freistellungen. Kein Arbeitgeber wagte es, sich dem zu widersetzen.

Gefürchtet waren der „Horst-Wessel-Sturm“ und der „Meikowski-Sturm“, die Elite-Abteilungen der SA. Sie waren bekannt für ihre gewaltsamen Einsätze bei politischen Versammlungen, insbesondere von kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien und führten gezielt Aktionen gegen jüdische Geschäfte durch.

Strafexerzieren beim Arbeitsdienst

1936 wechselte ich von der Hitlerjugend zum Arbeitsdienst (Reichsarbeitsdienst – RAD), wo ich weniger Lohn als bei Conrads erhielt und dem Straßenbau zugeteilt wurde. Dort ließ ich mich zum Vormann und Sprengmeister ausbilden. Insgesamt hat der Arbeitsdienst so etwa sechs, sieben Monate gedauert.

Der Lagerführer war sehr streng. Einmal habe ich heimlich Schaben und Wanzen gesammelt und sie ihm zum Fenster rein geschmissen. Am nächsten Morgen, nachdem alle angetreten waren sagte er nur: „Ich erkenn´ ja meine Schweine am Gang!“. Danach ging es dann zum Strafexerzieren. Ich war bei fast jedem Strafexerzieren dabei.

Einmal während eines Marsches befand ich mich in der vordersten Linie und flüsterte meinen Kameraden zu: „Bleibt hinter mir, den Pfiff haben wir nicht gehört!“. Der Lagerführer war weit entfernt von unserer Gruppe und als der Pfiff zum Kehrtmarsch erklang, taten wir so, als hätten wir ihn nicht gehört, und marschierten unbeirrt geradeaus weiter. Mit dem Fahrrad mußte uns der Lagerführer hinterher fahren, um den Befehl zum Kehrtmarsch zu geben. Danach konnten wir wieder mit blankpoliertem Spaten strafexerzieren.

Ein Kamerad war Ostpreuße und ist uns damit auf den Wecker gefallen, daß er immer wieder Tabak für seine Pfeife schlauchte. Eines Tages mischte ich etwas Schießpulver in meinen Tabak und als er zu mir schlauchen kam, gab ich ihm von dem Präparat. Alle haben gelacht, als er sich die Pfeife ansteckte. Er war darüber nicht sauer auf mich, sondern hat schenkelklopfend mitgelacht. Den Koch jedoch hassten wir für den Schweinefraß, den er uns täglich zubereitete. Unsere Vermutung war, daß er heimlich Lebensmittel für private Zwecke entwendete. Ich wurde Zeuge, wie ihm eines Tages einige Kameraden auflauerten, ihm einen Sack über den Kopf zogen, ordentlich verdroschen und sein Gesicht mit Schuhcreme einrieben. Fortan wurde das Essen besser, was bestimmt auch damit zu tun hatte, daß der Koch vor jedem Urlaubsantritt seinen Koffer zur Durchsuchung freigeben mußte, damit er nichts zu essen mitnehmen konnte.

Nach dem Arbeitsdienst bin ich noch mal zu Radio Conrad zurückgekehrt, die sich zwischenzeitlich stark vergrößert hatten und in die Berliner Straße 92, kurz vor der Ecke zur Reuterstraße, umgezogen sind. Dann habe ich mich aber bald freiwillig zur Wehrmacht gemeldet. Zum einen, weil alle so vom Militär geschwärmt haben und zum anderen, weil ich die Uniformen und Panzer so faszinierend fand.

Kapitel 3 / Willi erzählt

Ein ehemaliger Löwendompteur, der Sohn von der Buchhandlung Kühn und verschärfter Arrest

Mit 21 Jahren begann ich meine Zeit bei der Wehrmacht und es ging sofort los mit der allgemeinen Grundausbildung. Diese Phase dauerte in der Regel zwischen acht bis zwölf Wochen und legte den Grundstein für meine militärische Ausbildung.

Die Ausbilder der Grundausbildung waren Unteroffiziere und Feldwebel, von denen ich mich noch gut an Oberfeldwebel Bitkowski, einen ehemaligen Löwendompteur, erinnere. Er war streng, ungerecht und quälte gerne Menschen. Aus dem Jahrgang vor mir hatte sich sogar einer wegen ihm erschossen. Bitkowski suchte aus Spaß so lange, bis er irgendeinen Grund gefunden hatte, um uns den Urlaub zu streichen. Teilweise ließ er uns so lange arbeiten, bis alle Züge nach Berlin abgefahren waren und eine Heimfahrt sich nicht mehr lohnte. Unsere Grundausbildung fand übrigens in Neuruppin statt. Es war eine anstrengende Zeit, in der wir uns an die strengen Regeln und den harten Drill gewöhnen mussten. Oberfeldwebel Bitkowski war einer der Ausbilder, der uns besonders im Auge behielt. Von Anfang an schien er es auf mich abgesehen zu haben, ich war sein persönliches Ziel.

Beim Empfang zum Dienstantritt waren meine Kameraden und ich ziemlich angetrunken, wir hatten auf der Fahrt zur Kaserne ganz schön einen gesoffen. Als Bitkowski an unserer Gruppe vorbeikam, sagte ich zu meinem Kumpel: „Kiek mal, der läuft wie ein Storch!“. Das mußte er wohl gehört haben, jedenfalls drehte er sich um und kam zu uns zurück: „Wer war das?“ – da herrschte Stille. „Auch noch zu feige vorzutreten?“. Ich trat vor und sagte: „Ick war´s!“. Darauf Oberfeldwebel Bitkowski: „Na das konnte ich mir ja denken. Berliner, was?“. Ich: „Naja das merken se doch – ick kann ja nich sächseln wenn ick Berliner bin!“.

Einmal habe ich Oberfeldwebel Bitkowski ärgern können. Er hatte Urlaub, ich mußte ihn zum Bahnhof fahren und er hatte es eilig, weil sein Zug bald abfuhr. Es lag Schnee und die Fahrbahn war vereist. Ich fuhr wie ein Henker durch die Schneelandschaft und wir hatten großes Glück, daß nichts passiert ist. Als Bitkowski aus dem Wagen stieg, war sein Gesicht kreidebleich und er schwieg. Für einen Moment war ich zufrieden, dass ich ihm eine kleine Lektion erteilen konnte. Doch leider blieb dies das einzige Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, mich an ihm zu rächen.

Irgendwann sprach Oberfeldwebel „Tute“, ein Soldat aus Ostpreußen, mich an und fragte, ob ich den Mut hätte, mit ihm Holz aus dem Wald zu schmuggeln. Ich half ihm dabei und Bitkowski hat es mitbekommen. Er wollte uns dafür anschwärzen, ist aber damit nicht durchgekommen, weil er auch bei den Oberen verhasst war. Er war sich seiner traurigen Berühmtheit durchaus bewußt, denn er traute sich niemals auf Übungsplätze oder an die Front. Wahrscheinlich aus Furcht, von den eigenen Kameraden erschossen zu werden. Zum Glück hatte ich mit Oberschirrmeister Friegel Freundschaft geschlossen, ihm wurde ich unterstellt und durfte für ihn fahren. Da hatte Oberfeldwebel Bitkowski keinen Einfluß mehr auf meine Tätigkeiten.

Nach der Grundausbildung wurde ich gefragt, ob ich Panzerfahrer werden will. Da ich schon die Führerscheine für LKW und Bus in der Tasche hatte, nahm ich das Angebot gerne an und wurde in das 6. Panzerregiment in Neuruppin versetzt. Dort bekam ich meinen eigenen offenen Panzer zugewiesen und schon ging es ab ins Feld. Die Ausbildung zum Panzerfahrer gliederte sich in verschiedene Bereiche, nämlich Fahrer, Schütze und Funker.

Einen Panzer zu fahren war nicht schwer, beschleunigt und gebremst wurde er per Pedale mit den Füßen. Ihn zu lenken war schon schwieriger, es gab zwei sogenannte Lenkstöcke, einen für rechts und einen für links. Ich fuhr damals die Panzer „1“ und „2“ mit 3,7 mm – Geschütz. Während der Fahrt trugen wir Kopfschutz, damit wir uns nicht verletzten. Während der ungefähr zwei Monate andauernden Fahrschulzeit hatten wir immer viel Arbeit mit „die Scheiß Panzer“. Täglich mußte Wartungsdienst verrichtet werden, z.B. Ketten reinigen oder wechseln, MG´s säubern und so weiter und so fort. Es dauerte ewig, bis alle Abschmiernippel mit Fett versorgt waren. Um auch von unten an sie heranzukommen wurden Gruben ausgehoben, über die die Panzer gestellt wurden. Einmal gab es ein Unglück. Zum Reinigen der Räder die die Ketten führten, durfte nur „Waschpetroleum“ benutzt werden. Der Sohn von der Buchhandlung Kühn in Neuruppin hatte verbotenerweise Benzin zur Reinigung beigemischt. Wahrscheinlich hat er in der Grube auch noch geraucht, jedenfalls entzündete sich das Benzin/Petroleum-Gemisch und er ist nicht mehr schnell genug aus der Grube rausgekommen, so daß er verbrannt ist. Er war das erste Todesopfer aus meiner Kompanie. Es gab dann zwar noch einige andere Unfälle, z.B. wurde einem Kameraden bei scharfem Beschuß in einem Übungspanzer der Kopf abgeschossen, oder es haben sich vollbesetzte Mannschaftswagen bei Übungen überschlagen, wobei es Schwerverletzte und Tote gab. Aber an den Kühn aus der Buchhandlung kann ich mich noch am besten erinnern.

Einmal hatte ich die Zeit für die Mittagspause überschritten, und um noch eine Mahlzeit zu ergattern, parkte ich meinen Panzer verbotenerweise direkt vor der Kantine. Das blieb nicht unbemerkt. Es dauerte nicht lange, bis ich zum Regimentskommandeur Ludwig Crüwell bestellt wurde: „Sind Sie verrückt geworden?“. Nachdem ich Regimentskommandeur Crüwell Rapport erstattet hatte, ging ich für acht Tage in den verschärften Arrest. Normaler Arrest bedeutete Gefängnis bei Wasser und Brot, beim verschärften Arrest gab es jeden dritten Tag Wasser und Brot, wobei der Tag im Stehen verbracht werden mußte.

Kurz vor Kriegsbeginn 1939 hatten wir unsere erste Mobilmachungsübung (MOB-Übung). Wir zogen mit unserem Regiment, also 4 Kompanien und ungefähr 20 Panzern nach Gentzrode bei Neuruppin zu einem großen Übungsgelände.

Zwei Überfälle auf Polen und ein Nichtangriffspakt

Von Gentzrode aus wurden wir mit unseren Panzern an die polnische Grenze verlegt, wo wir ein paar Wochen verbrachten. Am frühen Morgen des 1. September gab es Alarm. Deutsche Stuka, die berüchtigten Sturzkampfflugzeuge, griffen die polnische Seite an und eröffneten damit offiziell die Kampfhandlungen. Kurz darauf setzten wir auch unsere Panzer in Bewegung und wir marschierten über Frankfurt/Oder in Polen ein. Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen hatte der 2. Weltkrieg begonnen. Ein Angriff begann immer mit der Entsendung von Flugverbänden, danach kamen die Panzer, und zum Schluß rückte die Infanterie vor. In besonders schwierigen Situationen, wenn die Infanterie auf starken Widerstand stieß und kein Durchkommen möglich schien, wurde die SS angefordert. Das waren speziell ausgebildete Elitetruppen, die dann meist den Weg frei räumten.

Vor jedem Einmarsch gab es Spritzen in die Brust gegen Malaria, Tetanus und sowas. Ich erinnere mich noch an eine besondere Situation, als ich versehentlich doppelt geimpft wurde. Es geschah während eines Gesprächs mit einem Kameraden, bei dem ich nicht bemerkte, dass ich bereits geimpft worden war. Erst als der Arzt zum dritten Mal auf mich zukam und fragte, wie oft ich mich noch spritzen lassen wolle, wurde mir klar, was passiert war.

Die Polen hatten eine Unmenge an Pferdestaffeln, und weil ihnen erzählt wurde, daß unsere Panzer aus Pappe seien, versuchten sie uns zu Pferden mit Lanzen zu erstechen. Immer weiter nach Osten vordrängend kamen wir durch Orte, wo fürchterliche Gemetzel stattgefunden haben: „Mit Pferd und Wagen hat sie der Herr geschlagen!“. Einmal stieg uns ein beißender Geruch in die Nase. Erst mehrere Kilometer später kamen wir an einer riesigen Grube am Straßenrand vorbei, in der hunderte tote Pferde lagen und verwesten. Der Geruch war nicht auszuhalten, ich hatte ihn noch Tage später in der Nase. Im Landesinnern verfügten die Polen über schwedische Panzerabwehrkanonen (PaK-Geschütze), die ohne weiteres die Panzerungen unserer Fahrzeuge durchschlagen und im Innern explodieren konnten. Überhaupt gab es dort besonders viel Morde und Gemetzel auf beiden Seiten. Wir fuhren durch ein Dorf, wo weibliche Partisanen einen deutschen Panzer aufgemischt hatten. Den Toten Soldaten hatten sie zur Abschreckung die Geschlechtsteile abgeschnitten und vor ihnen hingeschmissen.

Nachdem wir Ortelsburg (Szczytno, Polen) hinter uns gelassen hatten, ging es weiter bis nach Brest-Litowsk (Brest, Belarus), wo schon im ersten Weltkrieg schwer gekämpft wurde und wir mit den Truppen der Roten Armee zusammentrafen. Während dieser Zeit litt ich unter einem schlimmen Backenzahn, der von Eiterbildung geplagt war. Die Schmerzen waren unerträglich, ich konnte kaum noch essen oder schlafen. Tagelang quälte ich mich mit damit herum, bis ich schließlich eine Zahnärztin auftreiben konnte, die den betroffenen Zahn ohne Betäubung entfernen sollte. Das war äußerst schmerzhaft. Während ich von zwei Kameraden festgehalten wurde, zog mir die Zahnärztin den Zahn mit einer Zange. Ich spuckte noch lange Zeit danach Blut.

Mit dem Aufeinandertreffen Wehrmacht und Rote Armee war dann unser Feldzug beendet und nach 4 Wochen „Blitzkrieg“ Polen erobert. Unsere Panzer wurden auf Eisenbahnwaggons geladen und wir kehrten nach Neuruppin zurück, wo der Troß aufgemöbelt wurde.

Tanzen bei Schimmelpfennig in Altruppin, ein Baby auf den Weg gebracht und Flitterwochen in Staaken

An einem Wochenende im August 1939, kurz vor Ausbruch des Krieges, war Ball bei Schimmelpfennig in Altruppin, einem zu dem Zeitpunkt sehr bekannten Tanzschuppen.

Dort fiel mir eine junge Frau auf, die inmitten einer Gruppe von Mädels stand und herzhaft lachte. Sie war hochgewachsen, hatte lange, schlanke Beine und trug eine modische Kurzhaarfrisur. Mit klopfendem Herzen und einer kleinen Verbeugung forderte ich sie zum Tanz auf, und sie willigte ein. Im Laufe des Abends erzählte sie mir, daß sie Erna heißt und aus Wien kommend bei einem Bauern in der Umgebung untergekommen sei und in einer Munitionsfabrik in Grüneberg arbeitet. Wir tanzten, lachten und unterhielten uns, bis das Lokal irgendwann geschlossen wurde. In dieser Nacht kam ich erst weit nach Zapfenstreich zur Kaserne zurückgeschlichen.

Wie wir nach dem Polenfeldzug, das muß so im November 1939 gewesen sein, bei der Rückkehr durch Neuruppin fuhren, sah ich sie in einer Ansammlung von Menschen stehen. Es schien fast so, als hätte sie auf mich gewartet, denn als sie mich sah, rief sie mir freudig zu: „Heute Abend ist Ball!“ Ich hatte sie nicht vergessen und freute mich über allen Maßen, mit ihr verabredet zu sein.

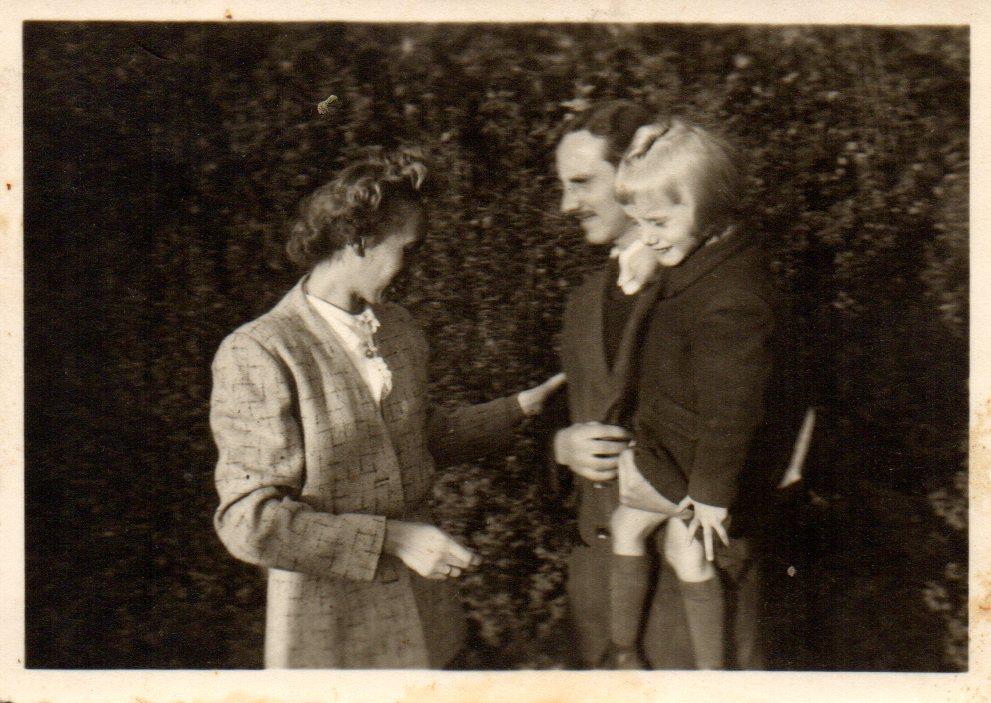

Unsere Heirat war eine Kriegstrauung am 26. April 1940 in Neuruppin. Erna stand kurz vor ihrem 19 Geburtstag, während ich im März 24 Jahre alt geworden war. Nach der Hochzeit wurden uns drei Tage Flitterwochen gewährt, die wir in Staaken im Knöterichpfad 16 bei meiner Mutter Hedwig und meinem Stiefvater Max verbrachten. Am 18. Oktober 1940 brachte Erna dann unsere erste gemeinsame Tochter Maria Romana zur Welt.

Westfeldzug und Rückkehr nach Neuruppin

Der Beginn der Westoffensive am 10. Mai 1940 begann für unsere Truppe mit dem Einmarsch in Holland, wo uns nur geringer Widerstand begegnete. Über Maastricht ging es weiter nach Belgien. Dort jedoch stießen wir auf heftige Gegenwehr. Wir mußten uns immer wieder zurückziehen und Unterstützung durch Flakgeschütze anfordern. Besonders die „Acht-Achter“ Kanonen mit ihrem Kaliber von 8,8 cm erwiesen sich als äußerst effektiv. Ursprünglich für die Flugabwehr entwickelt, konnten sie auch zur Bekämpfung von Bodenzielen eingesetzt werden.

Langsam aber stetig rückten wir immer weiter vor, bis uns bei Hannut, ungefähr 50 km von Lüttich in Belgien entfernt, auf breiter Front französische Panzer gegenüberstanden. Dort erlitten wir große Verluste, weil die französischen Panzer aufgrund ihrer Panzerung den unseren technisch überlegen waren. Dennoch schafften wir den Durchbruch, weil wir durch starke Luftwaffenverbände unterstützt, uns auf einen schmalen Abschnitt der Front konzentrierten und den Franzosen im Hinterland keine Reserve zur Verfügung stand. Am 14. Mai 1940 erreichten wir Perwez in Belgien.

Weiter ging es von Belgien aus nach Frankreich, immer Richtung Süden. Sedan, Verdun und Dijon waren einige der Städte, die wir hinter uns ließen, bis wir an Lyon vorbeikommend einen feindlichen Lastzug am Straßenrand stehen sahen. Um ihn herum waren Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht Minen!“ platziert. Trotz der Warnschilder hatte ich ein gutes Gefühl und entschied mich, unseren Panzer anzuhalten und mich dem Wagen vorsichtig zu nähern. Es stellte sich heraus, dass der Lastzug mit Lebensmitteln, Konserven und anderen Gütern beladen war. Ich denke, daß Kameraden von uns den Wagen erbeutet hatten, aber aus welchem Grund auch immer die Ladung nicht übernehmen konnten. Daher hatten sie Warnschilder zur Täuschung aufgestellt, um zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren. Wir nahmen uns, was wir transportieren konnten, und ließen die Schilder stehen. Es war eine willkommene Ergänzung zu unseren Vorräten, die in den Kriegswirren oft knapp waren.

Die Franzosen waren ängstlich, obwohl sie das bessere Material zur Verfügung hatten. Meiner Meinung nach gaben sie verfrüht auf, denn bei größerer Gegenwehr hätten sie uns zur Minna machen können. Kurz vor Erreichen der Grenze Frankreichs zu Spanien sah ich auf der Landstraße ein Pferd liegen, das schwer verwundet war und zuckte. Ich stieg aus, gab ihm zwei Schüsse in den Kopf und fuhr weiter. Auch habe ich im Vorbeifahren einen Panzer im zweiten Stock eines Hauses hängen sehen, so hoch wurde er durch die Explosion einer Mine geschleudert. Wir zogen weiter bis zur Normandie (Seenplatte). Dort wurden wir stark beschossen und erlitten hohe Verluste, weil die Bunkeranlagen des Gegners sehr gut ausgebaut waren. Mit dem Sieg über Frankreich im Juni 1940 war für uns der eigentliche Krieg vorbei und wir kehrten wieder mit dem Zug zurück nach Neuruppin.

In Neuruppin angekommen, habe ich dann ab Juli 1940 eine ganze Weile in der Werkzeugausgabe der Werkstatt für Panzer gearbeitet und wurde auch zu Versorgungsfahrten von Treibstoff und Öl herangezogen.

Ein Vorfall, der mir in Erinnerung geblieben ist, war der Moment, als ich vergaß, den Kompressor meines LKWs zu überprüfen. Dies führte dazu, dass die Bremsen während der Fahrt versagten. In dieser kritischen Situation versuchte ich die Ruhe zu bewahren und zog vorsichtig die Handbremse. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, fuhr ich seitlich an den Häuserwänden entlang. Dabei wurden einige Regenrinnen beschädigt, jedoch gelang es mir, den LKW ohne größere Schäden zum Stehen zu bringen.

Kapitel 4 / Willi erzählt

Umzug nach Berlin-Neukölln, ein Kaffeefest und Angst vor den Kettenhunden

1943, als unsere Tochter Romana 3 Jahre alt geworden ist, sind wir nach Berlin in das Hinterhaus Altenbraker Straße 6 in Neukölln gezogen.

Das war auch ungefähr die Zeit, wo Bekannte von mir in der „Kolonie Goldregen“ in Berlin-Buckow an der Buckower Chaussee einen befreundeten Juden versteckten. Ich bin eine ganze Zeit lang regelmäßig mit der Straßenbahn zu ihm rausgefahren und habe ihn mit Essen versorgt. Er gehörte dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin an, zu dem er nach dem Krieg wieder zurückkehrte.

Schon im März 1945 wurde mir bewusst, dass der Krieg verloren war. Gemeinsam mit meinem Kameraden warteten wir auf einen günstigen Moment, bis Anfang April, um unseren Panzer in der Nähe von Ruhleben in ein Waldstück zu fahren. Dort übergossen wir ihn mit Benzin und warfen zwei Handgranaten hinein, um ihn zu zerstören. Anschließend zogen wir Zivilkleidung an und flüchteten zu meinen Eltern nach Staaken, in den Knöterichpfad. Alles was wir mitbrachten, waren zwei Pakete Kaffee. Meine Eltern freuten sich, daß wir unversehrt zurückkamen, gemeinsam veranstalteten wir ein Kaffeefest. Kaffee war damals eine seltene Köstlichkeit. Der Vater meines Kameraden besaß eine Meiereizentrale und ist auch von seiner Truppe geflohen. Er versteckte seinen Kübelwagen in der Meierei.

Aus Angst als Fahnenflüchtiger entdeckt zu werden, trug ich immer einen Wehrmachtsmantel, unter dem ich eine Maschinenpistole versteckt hielt, um mich notfalls verteidigen zu können. Wenn die Kettenhunde (Geheime Feldpolizei GFP) auf der Suche nach Fahnenflüchtigen waren und in unsere Nähe kamen, versteckten mich meine Eltern im Vorratskeller, wo ich auch immer eine MP bereithielt. Lebend sollten sie mich nicht kriegen.

Hitler begeht Selbstmord, die Rote Armee übernimmt Berlin und in Neukölln hausen die Mongolen

Ich verbrachte eine Weile bei meinen Eltern und schlug mich dann, nach dem Selbstmord von Hitler am 30. April 1945, nach Neukölln in die Altenbraker Straße zu meiner Frau Erna und meiner Tochter Romana durch. Am 8. Mai 1945 sah ich am Halleschen Tor, wie Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel (Wehrmacht und Heer), Hans-Georg von Friedeburg (Marine) und Hans-Jürgen Stumpf (Luftwaffe) in Privat- und Wehrmachtswagen nach Karlshorst ins sowjetische Hauptquartier gebracht wurden. Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass sie als Bevollmächtigte der Regierung Dönitz fungierten und in der Nacht zum 9. Mai die bedingungslose Kapitulation, die bereits am 7. Mai unterzeichnet worden war, ratifizierten.

Neukölln war von den Russen besetzt und in der Altenbraker Straße hausten die Mongolen. Die Russische Kommandantur hatte sich beim heutigen Amtsgericht im Rathaus Neukölln eingerichtet. Gegenüber unserer Hausnummer 6 war ein Kuhstall, vor dem eine Feldküche aufgebaut wurde. Dann wurden nach und nach alle Kühe geschlachtet. Die deutschen Kinder durften sich mit Kochgeschirr anstellen und haben von den Mongolen reichlich abbekommen. Frauen dagegen hielten sich eher versteckt, da sie fürchten mußten, durch die Besatzer vergewaltigt zu werden. Meine Frau Erna wurde verschont, weil sie immer Romy auf dem Arm hatte, die damals noch ein Kleinkind war. Ich kann mich noch gut an die dicke Kohlenfrau von gegenüber erinnern. Die Mongolen standen scheinbar auf füllige Frauen und nahmen sie sich mehrfach vor. Ich hatte den Eindruck, als wenn sie darüber gar nicht so unglücklich war.

Kompensationsgeschäfte, Onkel Becker, zwei Säue und ein russischer Major

Mitte Juli bis Ende August 1945 übernahmen die Amerikaner die Kontrolle über Neukölln, und die Russen zogen sich nach und nach zurück. Es kam des Öfteren vor, daß Amis und Russen gemeinsam in Kneipen saßen. In solchen Momenten herrschte eine angespannte Stimmung und eine gewisse Spannung lag in der Luft. Die MP´s lagen immer griffbereit, aber außer Rempeleien ist soweit ich das mitbekommen habe nie etwas passiert.

Erna, Romy und ich hatten eigentlich nie richtig hungern müssen, wir sind einigermaßen gut mit den Lebensmittelkarten ausgekommen. Außerdem zog ich immer los um irgendwas Essbares zu „organisieren“. Als erstes besorgte ich mir ein Fahrzeug. Überall standen Autos und Motorräder herrenlos herum, die man mitnehmen und ausschlachten konnte. Ich fand in einer Tiefgarage in der Hermannstraße Ecke Flughafenstraße ein motorisiertes Dreirad das noch gut in Schuss war, und ließ es von Karl Pfuhl reparieren. Dann holte ich mir von der russischen Kommandantur im Amtsgericht die Erlaubnis, Lebensmittel ausfahren zu dürfen. In der Wissmannstraße, vor der Karlsgartenstraße hatte Karl Höhn seine Bäckerei. Wir hatten uns über unsere Frauen kennengelernt, die beide aus Wien stammten, und miteinander angefreundet. Für ihn fuhr ich Brote aus. Er drückte immer ein Auge zu, wenn ich öfter mal ein, zwei Brote beiseitegeschafft habe. Erna hat sie dann meist gegen andere Lebensmittel eingetauscht.

Eines Tages war in Staaken günstig eine ausgewachsene Sau zu kaufen. Ich fuhr also mit Onkel Becker hin, um sie zu erwerben. Onkel Becker war der Mann von Frida, der Schwester meiner Mutter Agnes. Er war mit diversen falschen Papieren ausgestattet und hatte unter anderem Erfahrung als Landwirt.

In der Hermannstraße angekommen, fuhren wir in die Tiefgarage. Onkel Becker tat so als würde er den Motor reparieren und trat dabei kräftig aufs Gas, während ich die Sau mit zwei Schüssen tötete. Als wir ein weiteres Mal mit einer Sau unterwegs waren, kamen wir in der Heerstraße in eine Polizeikontrolle. Ich fuhr ein ganzes Stück über die Sperre hinaus und erklärte es mit defekten Bremsen. Als die Sau anfing zu grunzen gab ich kräftig Gas, und schimpfte über den Motor. Onkel Becker und ich waren immer bewaffnet, ich hatte meistens meine MP dabei und eine Pistole im Stiefel. Wir wollten uns nicht festnehmen lassen und waren bereit, notfalls den Weg freizuschießen. Wir hatten aber immer Glück, so auch diesmal, wir durften passieren.

Als Onkel Becker eines Tages am Dreirad rumbastelte, kam ein russischer Major und Ingenieur dazu, der Probleme mit seinem Wagen hatte. Onkel Becker war ihm behilflich und freundete sich mit ihm an. Als ich vom Weinhaus Huth hörte, einer größeren Weinhandlung im Tiergarten, daß dort mehrere Fässer mit Wein kaputt gegangen waren, fuhren der russische Major und ich hin, um dutzende Liter umzufüllen. Anschließend feierten wir mit seinen russischen Freunden bei uns in der Wohnung. Am Ende hatten wir vier völlig betrunkene Russen, die in der Stube schliefen. Der Major kam uns noch öfter besuchen, bis der Kontakt von heute auf morgen abbrach. Ein bis zwei Monate nachdem wir nichts mehr von ihm gehört hatten, wurde ich zur russischen Kommandantur bestellt und wegen des Majors verhört. Man suchte ihn inzwischen wegen eines Raubüberfalls. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.

Irgendwann Ende August 1945 kamen dann die Amis nach Neukölln und am 4. Januar 1946 gebar Erna unsere zweite Tochter Sonja Hermine Erna Skibb. Unser drittes und letztes Kind, Erika, erblickte am 9. November 1949 das Licht der Welt.

Kapitel 5 / Willi erzählt

Bei den Amis – vom Tellerwäscher zum Kraftfahrer

Anfang der 1950er Jahre ergab sich für mich die Möglichkeit, für die Amerikaner zu arbeiten. Nachdem ich einem Aufruf in der Zeitung gefolgt war, begab ich mich zur angegebenen Querstraße der Clayallee und stellte mich dort vor. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde mir tatsächlich ein Job angeboten – ich sollte als Abwäscher in einer Großküche mit Essenshalle für die Soldaten am Hüttenweg arbeiten.

Während meiner Arbeit als Abwäscher in der Großküche für die amerikanischen Soldaten war mein Arbeitstag in zwei Schichten aufgeteilt – eine Frühschicht und eine Spätschicht. Jede Schicht dauerte etwa 8 Stunden, und nach der Frühschicht folgte direkt die Spätschicht. Bei der Arbeit trug ich französische Gummistiefel, die ich aus dem Frankreich-Feldzug mitgebracht hatte und die mir etwas zu groß waren. Sämtliche Essensreste die es gab, wickelte ich ein und schmuggelte sie in den Stiefeln nach Hause. In der Spätschicht fand immer das „Dinner“ um 19 Uhr statt, bei dem es besonders viel Pute und Steak gab. Zuhause angelangt, bereitete Erna was ich mitgebracht hatte auf, und wir aßen es meist zum Abendbrot am Folgetag. Ich fuhr immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, auch später, als ich Fahrer war.

Nach etwa einem Jahr in der Küche hatte ich das Glück, einen höheren amerikanischen Angestellten des Fuhrparks (Motor Pool) kennenzulernen, der regelmäßig in die Essenshalle kam. Als ich ihm erzählte, daß ich Kraftfahrer sei, war er interessiert und ließ einen amerikanischen Mannschaftswagen kommen um meine Fahrkünste zu testen. Ich bestand den Test, wurde eingestellt und durfte 1953 den amerikanischen Führerschein machen, der immer für ein Jahr gültig war. Meine Aufgaben umfassten Kurierfahrten, beispielsweise zum Militärflughafen Tempelhof, Materialtransporte und die Beförderung von Personen. Ich hatte die Gelegenheit, Jeeps und Mannschaftswagen mit bis zu 12 Personen zu fahren.

Zwei aus Griechenland stammende amerikanische Soldaten mit ihren zwei Hunden mußte ich eine Zeit lang täglich nach Falkensee zum Tierarzt fahren, die Vierbeiner waren an Staupe erkrankt. Gebracht hat es nichts, sie sind dann irgendwann trotzdem an der Erkrankung gestorben.

Wegen meiner ausgezeichneten Ortskenntnisse war ich als Fahrer sehr gefragt und kam auch gut aus mit den Amis. Geliebt habe ich die morgendlichen Fahrten zum Flughafen Tempelhof. Immer wenn ich zwischen den Fahrten noch ein wenig Zeit hatte, kaufte ich mir Bratkartoffeln mit geröstetem Speck und Eiern. Die Amis nannten es Bacon. Manchmal fuhr ich auch noch ein Stück weiter nach Schöneberg zum Prälaten. Dort war eine Donuts-Bäckerei ganz nach amerikanischem Vorbild.

Nachtschicht – diverse Clubs, vom Greifen und der Titania-Filmpalast

Sehr interessant für mich waren die Nachtfahrten. Sie starteten um 18 Uhr abends und dauerten bis acht Uhr in der Früh. Während der Nachtschicht mußte ich regelmäßig diverse amerikanische Clubs anfahren. Einer von ihnen war der Club „Fourty-Eight“, in der Clayallee Ecke Saargemünder Straße. Nachdem er von Frau Roosevelt persönlich eingeweiht wurde, hieß er „Club 100“.

Eigentlich sollten wir Fahrer, wenn wir unsere Auftraggeber in den Clubs abgeliefert hatten, warten bis sie wieder rauskamen. Viele von uns aber, mich eingeschlossen, fuhren heimlich weiter und griffen unterwegs Soldaten auf, die irgendwo hingefahren werden wollten, z.B. zur Kaserne. Der Lohn waren Zigaretten, Alkohol und Schokolade. Einmal sprang für mich ein schöner Pullover dabei raus. Für eine Ami-Zigarette bekam ich damals 10,- DM.

Wenn ich mit dem amerikanischen Mannschaftswagen unterwegs war, fuhr ich meist zum Kino Titania-Palast in der Steglitzer Schloßstraße Ecke Gutsmuthsstraße. Dort griff ich dann bis zu zehn Personen auf und fuhr sie zu den Mc Nair-Barracks (ehemals Telefunken-Werke) in die Goerzallee am Platz des 4 Juli zurück. Einmal griff ich zwei MP-Männer auf, ich erkannte sie an den gekreuzten Pistolen auf den Hemdkragen, die nach Teltow gefahren werden wollten. Unterwegs wurde mir immer unheimlicher zumute, denn ich wußte von einem Kollegen, ehemaliger Fahrer, der seine Beifahrer in eine einsame Gegend bringen sollte und anschließend so dermaßen zusammengeschlagen wurde, daß er nur noch als Abwäscher arbeiten konnte. Und das Greifen war ja wie bereits erwähnt, strengstens verboten. Wer erwischt wurde, den teilte man der Reinigungskolonne zu, wo wochenlanges Jeeps putzen und kratzen Pflicht war. Kratzen war die Bezeichnung für Schleifarbeiten am Lack der Fahrzeuge, damit sie neu lackiert werden konnten. Meine Ängste vor der Fahrt nach Teltow stellten sich glücklicherweise als unberechtigt heraus, die Beiden wurden bei der Ankunft schon von ihren Bräuten erwartet. Ich hatte Glück und wurde beim Greifen nicht einmal erwischt.

Für jeden Wagen wurde ein Fahrtenbuch geführt und oftmals fuhr ich über Kopfsteinpflaster, gab so richtig Gas, bis die Tachopese abriß. In das Fahrtenbuch schrieb ich dann „Tacho broken“ und konnte anschließend in aller Ruhe überall dort hinfahren, wo ich wollte. Ein amerikanischer Fotograf war unter uns Fahrern nicht sehr beliebt, weil er sich immer zur U-Bahnstation Hüttenweg in ein Lokal fahren ließ, und wir draußen stundenlang warten mußten. Ich habe einmal den Fehler gemacht und bin zusammen mit meinem Fahrgast in ein Lokal gegangen, weil er mich zu einem Sandwich einlud. Mein Jeep wurde prompt gestohlen. Ein Ami ist damit zur Kaserne zurückgefahren, wo er auch gefunden wurde. Die Folge war, daß ich in Handschellen zur Vernehmung geführt wurde und drei Tage Arrest im Friedrich-Karl-Bunker in Tempelhof absitzen mußte.

Als ich zwei amerikanische Frauen aufgriff und sie zum Oskar-Helene-Heim fuhr, stellte sich später heraus, daß sie einen Bruch begangen hatten. Unsere Wohnung in der Altenbraker Straße ist auf der Suche nach Diebesgut zwar noch durchsucht worden, mehr ist aber nicht gewesen. Ein anderes Mal bekam ich Probleme, als ich zwei Russen mitnahm, die in ihre Kaserne irgendwo nach Karlshorst gefahren werden wollten. Am Eingang guckten die Wachtposten ganz komisch, wie ich mit meinem amerikanischen Jeep in die russische Kaserne wollte. Als dann aber meine Beifahrer winkten, daß alles in Ordnung sei, durfte ich passieren. Der Rückweg gestaltete sich jedoch schwieriger. Die Wachtposten weigerten sich, mich aus der Kaserne herausfahren zu lassen. Nach einigem Suchen fand ich einen meiner Beifahrer wieder, der mit den Wachleuten sprach, und sie mich dann passieren ließen.

Willi der V.I.P.-Fahrer bekommt Treuegeld trotz Kündigung

Der Name Skibb ist im Motor Pool oft gefallen und ich war sehr beliebt, was mir 1955 dazu verhalf, zum very-important-person-Fahrer (V.I.P.) befördert zu werden. Fortan durfte ich die SEL-Versionen der 200er- und 300er-Mercedes fahren. Sie verfügten über ein Bordtelefon, ein Blaulicht und zwei große Antennen, die auf den hinteren Kotflügeln angebracht waren. Zusätzlich war an der Vorderseite des Wagens immer ein rotes Schild angebracht, auf dem deutlich „V.I.P.“ zu lesen war.

Wenn ich Sterne-Generäle fuhr, wurde das Schild gegen eines mit Sternen ausgetauscht. Ich mußte immer ein weißes Hemd mit schwarzem Schlips und eine Chauffeursmütze tragen.

Bei einer Stadtrundfahrt im Tiergarten mit drei hohen Tieren der Armee wurde ich auf ein Denkmal angesprochen und gab dabei eine falsche Antwort. Als einer der drei meinte, daß das Denkmal gestern noch ganz anders hieß, sagte ich: „Naja, es wird immer verrückter, die Denkmäler werden ständig an andere Orte verschoben“.

Ich kann mich noch gut an General Clay erinnern, den ich in den 1960iger Jahren regelmäßig fuhr. Jedes Mal wenn ich mit dem Mercedes kam, der schon viele Kilometer runter hatte, aber immer noch gut aussah, sagte er: „Willi, kommst ja mit dem alten Schlachtroß…“. Er konnte perfekt Deutsch, und ihm zu Ehren wurde am 1. Juni 1949 die damalige Kronprinzenallee in Clayallee umbenannt, weil er dort immer vorbei kam.

Ich fuhr auch Mr. Cherlebing, den damaligen Chef vom C.I.D. und obersten Boß der M.P. Er hatte einen lockeren und humorvollen Umgangston. Oftmals sagte er zu mir: „Willi, rutsch rüber!“ Damit meinte er, dass ich auf dem Beifahrersitz Platz nehmen sollte. Dann schmiß er das Blaulicht aufs Dach und übernahm selbst das Steuer. Er fuhr immer sehr schnell, und wenn ich ihn auf die hohe Geschwindigkeit ansprechen wollte und sagte: „Chef, die M.P. …“, dann antwortete er stets mit einem Augenzwinkern: „Gerade deswegen, Willi!“. Wir wurden mehrmals wegen unserer hohen Geschwindigkeit von der M.P. gestoppt. Aber wenn sie dann sahen, wer da am Steuer saß, grüßten sie respektvoll und gaben den Weg frei.

Mit Mr. Cherlebing fuhr ich gerne, bei ihm konnte ich immer gut treideln. Manchmal fragte er mich dann auf dem Rückweg: „Na Willi, wieviel Zigaretten hast Du gemacht?“. Er war leicht schwul, hatte immer ein paar junge Burschen im Haus und trug schneeweiße Hemden. Eines Tages kam er in den Verdacht, Juwelen bei der Gräfin von Habsburg gestohlen zu haben und wurde von seinen eigenen Leuten, der M.P. abgeholt. Die Gräfin von Habsburg gehörte ebenfalls zu meinen Fahrgästen, sie wohnte in der Uhlandstraße.

Einmal sollte ich Hans Albers und Viktor de Kowa vom Titania Palast abholen, die beiden wollten in die Olympische Straße (liegt am Steubenplatz) nach Charlottenburg gefahren werden, wo Viktor wohnte. Beim Einsteigen meinte Albers: „Nu meij Jung, tret mal ein bisschen auf die Pedale, fahr nich so wie´n Leichenträger!“. Während der Fahrt unterhielten sich beide lautstark, sie waren schon leicht angegangen. Es war eine unterhaltsame Fahrt, bei der ich das Vergnügen hatte, ihrem angeregten Gespräch zu lauschen. Ilse Werner, eine damals sehr bekannte Filmschauspielerin fuhr ich öfter. Sie war damals eine bekannte Filmschauspielerin, die in ihren Filmen immer fröhliche Lieder gepfiffen hat. Sie wohnte in Dahlem-Dorf.

Mit General Hey, einem vier-Sterne-General der in der Finckensteinallee wohnte, und dem Chef vom „Club 48“ mußte ich immer mit Blaulicht und sehr schnell fahren. Nachdem sie eingestiegen waren hieß es immer: „Willi, put the fucking blue lights on!”. Es war klar, dass sie es eilig hatten und keine Zeit verlieren wollten. Es kam mehrmals vor, dass wir aufgrund unserer hohen Geschwindigkeit von der Militärpolizei gestoppt wurden. Doch der Clubchef mischte sich jedes Mal sofort in das Gespräch ein und bot den Beamten an: „Kommt heute Abend in den Club, da bekommt ihr jeder eine Flasche Whisky!“ Dieses großzügige Angebot reichte aus, um uns die Weiterfahrt zu ermöglichen.

Am Freitag den 22. November 1963 hatte ich Tagschicht und erfuhr erst am Abend aus den Nachrichten von der Ermordung Kennedys. Es war ein Schock für die ganze Welt. Gerade einmal fünf Monate zuvor war er noch in Berlin und sprach seinen berühmten Satz: „Ich bin ein Berliner.“ Seine Präsenz und seine Worte hatten einen starken Eindruck hinterlassen. Bei uns in der Altenbraker Straße stellten viele Nachbarn als Zeichen der Anteilnahme brennende Kerzen in die Fenster. Am Tag danach, Samstag den 23. November, fanden mehrere Trauerparaden vor den Kasernen der Amis statt. Ich war dabei, wie ihm zur letzten Ehrung vor dem Hauptquartier mit Haubitzen Salut geschossen wurde.

Mitte der 1960iger Jahre jedoch wuchs der Unmut der Berliner Bevölkerung gegen den Vietnamkrieg, der von den USA geführt wurde und es kam zu Protesten vor den Einrichtungen der Amis. In solchen Situationen, wenn ich durch die Menge der Demonstranten fahren musste, wurde ich von meinen Fahrgästen, den Amis, aufgefordert, schnell zu fahren. Es hieß dann oft: „Let’s go Willi, go fast!“. Weil mir die Ami-Politik nicht mehr gefallen hat, und vor allem wegen des Vietnam-Krieges entschied ich mich im Jahr 1968, den Amerikanern zu kündigen. Im Hauptquartier befragte mich der diensthabende Oberst nach den Gründen meiner Kündigung, immerhin war ich langjähriger V.I.P.-Fahrer. Meine Antwort lautete: „Ich will nicht mehr fahren, weil ich mit dem Vietnam-Krieg nicht einverstanden bin.“ Ich war erleichtert, als man mich gehen ließ und meine Entscheidung akzeptierte. Es war ein Zeichen des Respekts für meine Haltung und persönlichen Überzeugungen. Trotz meiner Kündigung erhielt ich später noch ein Treuegeld.

Streß bei Schworm und Lehnemann

Ich mußte nicht lange suchen um eine neue Anstellung zu finden und startete bei der Kleiderfirma Schworm und Lehnemann als Packer und Auslieferer. Schworm´´´ s ließen im Ostblock und Hongkong günstig Kleidung anfertigen, nähten in Deutschland ihre Etiketten drauf und verkauften sie an den Großhandel. Schon nach kurzer Zeit wurde ich zum „persönlichen“ Fahrer der Familie Schworm befördert. Für meine Tätigkeit wurde mir ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt, den ich auch privat nutzen durfte. Zuerst ein VW Variant, später war es ein VW Passat, beide in schneeweiß.

Meine Aufgaben waren umfangreich. Die Kinder zur Schule bringen und wieder abholen gehörte ebenso dazu, wie Gartenarbeit am Samstag oder Fahrten zum Bahnhof am Sonntag. Mit den Jungs, die ich zur Schule fahren sollte, hatte ich öfter mal Streß, wenn sie so spät runter kamen, daß ich wie ein besengter rasen mußte, um sie noch pünktlich zur Schule zu bringen. Die Firma Schworm und Lehnemann hatte ihre Produktionsstätte mit Büroräumen über mehrere Etagen verteilt und befand sich am Hardenbergplatz 2 in Charlottenburg. Es war ein geschäftiger Ort, an dem Modeartikel für den Großhandel vorbereitet und verpackt wurden.

Als die Familie Schworm 1981 alles verkauft hatte und nach Paris gegangen ist, beendete ich 1981 meine berufliche Laufbahn und ging in Rente.

Mir kommt vieles davon bekannt vor. Meine Großmutter hieß Erna

Pfuhl, sie war mit Karl Pfuhl ( U-Boot) verheiratet, der sie verlassen hat. Meine war ARMGARD geb. Pfuhl. An Becker ( Emser Str. ) kann ich mich dunkel erinnern.

Ich selbst habe bei der Firma schworm und lehnemann eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. 1968-1971. aber ich kann mich nicht erinnern, dass die 1981 verkauft haben, denn ich habe dort 16 Jahre gearbeitet.

Das stimmt! 1981 kann nicht sein. Mein Vater Wolfgang Rumberg hat zu der Zeit auch dort gearbeitet. Es muss Mitte der 1980er gewesen sein, dass die Firma aufgelöst wurde.